lesartsausoleil Passeur de mots, au passé comme au présent, lien enthousiaste entre coup de plumes et coups de cœur

Passeur de mots, au passé comme au présent, lien enthousiaste entre coup de plumes et coups de cœur

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Thèmesamour argent art automne belle bonne cadeau chez coeur collection dieu divers

Rechercher- · loeilduturfiste

- · wekendcourses./

- · infosvrai3.

- · church chapeaus

- · petes des.coures.centerblag

- · consultant lajois le roi marc

- · synthèse consultant lajois le roi marc

- · cheval lesartsausoleil

- · lesartsausoleil turf

- · background lesartszusoleil

merci à vous. olivier barde-cabuçon

Par Anonyme, le 10.04.2023

sacrée bonne femme. la version "bad ***" de marilyn, excessive. qu'est ce qu'elle m'a plu... http://chez-ra ou

Par chez-raoul, le 13.04.2020

ça donne envie de le lire

Par Anonyme, le 09.08.2018

merci pour vos commentaires élogieux !

si je puis me permettre, vous devriez insérer des sauts de paragraphe

Par Anonyme, le 11.06.2017

many thanks for the review of my book. merci beaucoup. http://www.mil larcrime.com.c enterblog.net

Par sam millar, le 22.04.2016

· HOLLYWOOD S’EN VA EN GUERRE : UNE PRIVÉE CONTRE LES NAZIS

· Jayne Mansfield 1967 : une éternelle gloire posthume

· Un Traitre de Dominique Jamet : une malsaine Occupation...

· RAGING BULL : UN UPPERCUTT AU COEUR SIGNE JAKE LA MOTTA

· « Occupe-toi d'Arletty ! » : un Gai Paris vert de gris

· LA TRILOGIE COSTE : LES TRES BONS ENGRENAGES D’OLIVIER NOREK

· PEREIRA ATTEND d'Antonio Tabucchi

· "LE CHINOIS" D'HENNING MANKELL : CRIMES POUR MEMOIRE

· UN PERE IDEAL : le gêne du tueur est il héréditaire ?

· L’ETE DE KATYA : QUAND TREVANIAN GOTHISAIT LE PAYS BASQUE

· UNE DOUCE LUEUR DE MALVEILLANCE : PLONGEE EN PSYCHE FATALE

· LA PENDUE DE LONDRES : CECI EST BIEN PLUS QU'UN FAIT DIVERS

· SYLVIA PLATH, CHRONIQUE D'UN SUICIDE ANNONCE

· LES NEUF CERCLES : ELLORY SUR LES TRACES DE JAMES LEE BURKE

· AMERICAN DESPERADO : SANGLANTE CONFESSION POUR CRIMINEL NE

Blogs et sites préférés

Statistiques

Date de création : 30.03.2011

Dernière mise à jour :

01.12.2025

515 articles

JE SUIS NÉ DU DIABLE : JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ À CŒUR OUVERT

Mieux qu’un thriller, plus qu’une autobiographie, Je suis né du diable de Jean-Christophe Grangé c’est la confession touchante et sincère d’un enfant devenu auteur de best-seller qui ose s’introspecter pour nous livrer son histoire mais aussi celle de sa mère et de sa grand-mère ; tous trois victimes d’un homme terrible et dérisoire à la fois : son propre père.

En donnant la parole à sa mère et à sa grand-mère, en y entremêlant ses propres souvenirs d’un géniteur malfaisant qui fit régner sa terreur dans les années 60 avant de décliner à force d’abus de boissons diverses et variées et de disparaitre de manière passablement pathétique, Grangé rend hommage à ces deux Mères Courage tout en brossant le portrait d’une époque fleurant bon les 30 Glorieuses où le mariage pouvait vite devenir la pire des prisons.

Fils d’un personnage détestable, qu’on définirait aujourd’hui comme un pervers narcissique de la pire espèce, mari violent et abusif, père absent et non moins agressif, Grangé se penche ainsi sur les origines de sa passion pour les histoires criminelles les plus singulières, influencé consciemment par les films de la Hammer et autres bandes projetées dans les cinémas de quartier parisiens durant les années 70 et 80 mais aussi inconsciemment par cet héritage de la haine et de la peur ancré en lui.

Ce qui rend ce témoignage aussi passionnant que touchant, parfait complément de son œuvre littéraire, agissant comme un révélateur de celle-ci y compris au regard de ce qu’il relate de ses nuits parisiennes évoquées de manière fictionnelle dans son formidable diptyque Sans Soleil paru cette année chez Albin Michel, comme l’ensemble de ses épatants romans.

Pour une confession intime indispensable à tous ses fans, écrite avec son cœur et ses tripes et qui résonne un peu comme une grande déclaration d’amour, voire un vaste merci, à toutes les femmes de sa vie qui l’ont forgé d’encre et de talent à force de tendresse.

LEE MARVIN : TOUT LE MONDE CONNAIT SON NOM À PRÉSENT

Après un opus consacré à Gary Cooper sorti en janvier 2024 dans cette même collection baptisée « Capricci Stories », l’ami Christophe Leclerc nous revient donc ce mois-ci chez Capricci avec une étude pleine d'empathie pour ne pas dire d'admiration consacrée à Lee Marvin, le heavy le plus célèbre d’Hollywood, n’en déplaise finalement au sous-titre de cette synthèse d’une centaine de pages alignées à sa gloire.

« Lee Marvin – Personne ne connait mon nom » c’est en effet l’histoire d’un américain de souche aux ancêtres prestigieux parmi lesquels on compte George Washington en personne, risque-tout dans l’âme au point de s’engager dans le corps des Marines pour s’en aller défendre le drapeau de l’Oncle Sam dans le Pacifique durant une bonne partie du second conflit mondial.

Contrairement à certains de ses contemporains voire à ses aînés, on pense notamment à John Wayne, Lee Marvin dont on célèbre le centenaire de la naissance cette année n’a pas passé la guerre planqué dans quelque studio hollywoodien en jouant à tirer sur des japonais d’opérette.

Lui, la peur il ne l’a pas mimée face caméra, il l’a vécue dans ses tripes, voyant tomber ses frères d’armes et récoltant sur le théâtre des opérations une balle dans le bas des reins lui valant une Purple Heart dont il ne faisait guère mention par ailleurs ; véritable vétéran d’une rare humilité sur le sujet au point d’être discrètement mais surement enterré au cimetière d’Arlington, tout comme Audie Murphy, Dashiell Hammett, JFK, Joe Louis, Glenn Miller et Pappy Boyington.

Hanté par ses souvenirs, porté sur la bouteille au-delà du raisonnable, Marvin se lance une fois démobilisé dans une carrière de plombier avant de troquer sa clé à molette pour des cours de théâtre qui lui valent de monter sur scène à New York et d’y être repéré par le réalisateur Henry Hathaway.

Hollywood lui tend alors les bras, sans pour autant lui offrir immédiatement la gloire escomptée, le cantonnant à de nombreux seconds rôles où il apprend à mourir à l’écran ; distribué qu’il est le plus souvent en bad guy voué à tomber sous les coups de feu du héros dans nombre de westerns ou de films noirs.

Donnant la réplique à Randolph Scott du côté de chez Budd Boetticher, à Spencer Tracy dans le formidable Un homme est passé comme à Victor Mature dans Les inconnus dans la ville de Richard Fleischer où il excelle en gangster psychopathe, emploi qu’il tenait déjà deux ans auparavant face à Glenn Ford dans Règlement de comptes de Fritz Lang avec une forme de gourmandise dans la méchanceté misogyne digne de la composition de Richard Widmark dans Le Carrefour de la mort, Lee Marvin tarde à percer comme vedette à part entière.

Il est ensuite opposé à Brando dans L’Équipée sauvage alors qu'il n'a jamais chevauché de moto de sa vie, s’offre le rôle pivot de la série télévisée M Squad pendant plusieurs saisons en attendant mieux et se retrouve dans la ligne de mire de John Wayne dans l’iconique Homme qui tua Liberty Valance de John Ford qui lui confie le rôle-titre de cette crapule de l’Ouest sauvage haute en couleurs.

Contre toute attente, il décroche en 1966 l’Oscar du meilleur acteur pour son double rôle dans Cat Ballou, western parodique d’Elliot Silverstein pas véritablement resté dans les annales, en coiffant notamment sur le fil Richard Burton, Laurence Olivier et Rod Steiger, alors qu’on peut le trouver bien mieux à son avantage dans des polars urbains très sombres, qu’on songe par exemple au Point de non-retour de John Boorman (avec lequel il devient ami et qui le dirige derechef ensuite dans Duel dans le Pacifique en l’opposant à Toshiro Mifune).

Officier d’élite dans Les Douze Salopards d'Aldrich qui l’assoient star mondiale, chef de commando dans Les Professionnels où il chapeaute Burt Lancaster, Robert Ryan et Woody Strode face à Jack Palance, il alterne films de guerre, westerns et thrillers contemporains, nous régalant ainsi face à Gene Hackman dans Carnage de Michael Ritchie et plus encore en affrontant un terrifiant Ernest Borgnine dans le ferroviaire Empereur du Nord d’Aldrich.

Plus cérébral qu’il n’y parait, il apprécie d’aborder le répertoire d’Eugène O’Neill pour John Frankenheimer dans The Iceman Cometh tout en luttant contre le Klan pour Terence Young aux côtés d’un Richard Burton encore plus imbibé que lui dans L'Homme du Klan, cherchant tant bien que mal dans les années 70 à ne pas être tout bonnement ringardisé par un nouvel Hollywood dans lequel il peine à trouver sa place, ratant au passage l’opportunité d’être dirigé par Coppola dans Apocalypse Now.

Mais s’employant à satisfaire au mieux Samuel Fuller dans son brûlot antimilitariste que sera le méritoire Au-delà de la gloire, chant du cygne guerrier des deux hommes qui avaient tant en commun.

Déjà passablement usé par ses abus éthyliques, le voilà qui débarque en 1984 du côté d’Orléans pour y tourner un baroque Canicule sous la houlette d’Yves Boisset avec Jean Carmet et Victor Lanoux pour partenaires, avant de tirer sa révérence cintré dans un ultime uniforme de colonel au détour du pathétique Delta Force produit par la Golan & Globus avec Chuck Norris pour patriotique tête de gondole yankee deux ans plus tard.

Puis que son coeur ne le lâche sans crier gare fin août 1987 depuis sa demeure de Tucson à l’âge guère vénérable de 63 ans.

Admirativement, l’auteur nous brosse du personnage un portrait émouvant truffé d'anecdotes aussi savoureuses que pertinentes, sans rien édulcorer cependant du côté volontiers éméché de cet écorché vif, à jamais frappé d’un syndrome post-traumatique l’ayant conduit à brûler la chandelle par les deux bouts.

En nous laissant en héritage une riche filmographie et le souvenir perpétuel de sa « gueule » de baroudeur de l’existence comme faite pour imprimer la toile à jamais, joliment célébrées par cette épure émérite en tous points.

FOLCOCHE : LA VIPÈRE N’ÉTAIT PAS CELLE QU’ON CROYAIT

Quelle collégienne ou collégien compatissant n’a pas lu Vipère au poing d’Hervé Bazin, à l’aune du Malataverne de Bernard Clavel, figures imposées de nos programmes scolaires depuis des lustres ?

Qui n’a pas encore en tête les apparitions sur le plateau de Bernard Pivot du fameux grand homme, alors tout-puissant président de l’Académie Goncourt, avec sa coupe de cheveux relevant d’une synthèse improbable entre celle d’Agnès Varda et de Frère Tuck le truculent moine compère de Robin des Bois…

Derrière cette image de redoutable manieur de mots, auteur d’un best-seller dont le succès en librairie ne s’est jamais démenti aux côtés de pléthores d’autres, la journaliste Émilie Lanez s’en est allée traquer la vérité historique, celle que précisément Bazin s’est efforcé de dissimuler sa vie durant et avec quelle maestria.

Car la Folcoche de Vipère au poing n’est pas exactement la mère que Bazin a eu pour génitrice, quand bien même celle-ci ne fut guère aimante et démonstrative à son égard comme à celui de ses deux frères.

Plus absente que foncièrement méchante, flanquée d’un mari qui ne fut jamais véritablement père, plus volontiers porté qu’il était sur l’art et la manière de collectionner des coléoptères que de se consacrer à l’éducation de sa progéniture, cette mère est devenue le parangon de la vilénie maternelle incarnée, abjecte à tous égards sous la plume au vitriol de son drôle de rejeton.

Car non contente sinon de réhabiliter cette dernière, du moins d’en brosser un portrait moins à charge que ne le fit Bazin, l’auteure nous livre ici celui d’un écrivain passé maitre dans l’art de falsifier la réalité au point de réécrire non seulement l’histoire de ses rapports avec sa mère mais également son propre parcours de vie de son adolescence à sa consécration littéraire.

Exit dans sa biographie savamment remaniée ses passages en institutions spécialisées destinées à soigner ses déviances tout comme ses séjours en prison notamment durant la période de l’Occupation, passée derrière les barreaux non pas pour des faits de résistance mais bien pour des délits de droit commun.

Escroc patenté capable de détourner de jolies sommes aux PTT et de s’y faire réembaucher malgré les plaintes déposées à son encontre, voleur de ses propres parents, carambouilleur sévissant dans Paris sous couvert d’une flopée d’identités factices à la manière d’un Arsène Lupin plus pathétique que gentleman cambrioleur, Bazin a su faire en sorte de gommer de son curriculum la moindre trace de ses agissements coupables.

Au point d’obtenir toute une kyrielle de médailles et autres titres de gloire dont toutes les nuances de la Légion d’honneur réservée pourtant strictement à celles et ceux dont le casier judiciaire affiche une virginité de rosière, ce qui fut loin d’être son cas.

Révisionniste de son propre parcours, Bazin apparait ici mis à nu, débarrassé de ses masques successifs, terriblement humain au fond et sans que l’auteure de cette enquête ne se permette de le juger, laissant le soin à la postérité de s’en charger.

Pour une étude d’un cas clinique de complexe d’Œdipe sublimé littérairement au point de laisser pantois. Ou quand le talent travestit à ce point la vérité des faits qu’on en reste confondu, sans trop savoir au fond s’il faut admirer ce tour de passe-passe romanesque ou déplorer autant d’années de supercherie, la beauté du geste n’ayant d’égal que sa rouerie perverse.

La vipère n'était donc pas celle que l'on pensait, illustration parfaite de l'expression populaire : réchauffer un serpent en son sein...

L’AMULETTE, PARFAIT SORTILÈGE DE L’AUTEUR DE BEETLEJUICE

L’éditeur Monsieur Toussaint Louverture poursuit son travail exploratoire de l’œuvre inédite en France de Michael McDowell (1950-1999), romancier américain trop tôt disparu auquel on doit notamment l’intrigue de Beetlejuiceet la formidable saga South Gothic ‘’Blackwater’’ - véritable phénomène éditorial ayant su trouver son public de manière épatante - en nous proposant pile pour Halloween cette ‘’Amulette’’, tout premier opus publié de celui que Stephen King considérait comme un maitre dans leur genre de prédilection.

Plantant le décor de son récit en Alabama à l’orée de la guerre du Vietnam, l’auteur de ‘’Lune froide sur Babylone’’ et ‘’Katie’’ trousse là une savoureuse histoire maléfique qui en plus de 440 pages nous tient en haleine dans un crescendo de morts violentes teintées de gore sur lesquelles plane l’ombre d’un bijou maudit.

En l’occurrence la fameuse amulette du titre contaminant en quelque sorte toute personne la détenant au fil d’une terrible ronde infernale initiée par la mère vindicative d’un jeune soldat grièvement blessé par l’explosion de son fusil lors d’un entrainement tragique.

Un fusil fabriqué dans l’usine d’armement du cru, potentiellement passé entre les mains de la propre femme de l’impotent, honnie par sa terrible belle-mère et qui va tenter désespérément d’enrayer la mécanique mortifère à l’œuvre dans cette contrée, synonyme d’hécatombe décimant parents et enfants avec la même implacable logique infernale au gré de la trajectoire sanglante de cet artefact maudit.

Non sans humour noir tempérant plaisamment son sens aigu de l’atroce, caractéristique de chaque scène de trépas confinant au dantesque, McDowell signait ainsi en 1979 une entrée fracassante dans la cour des grands de l’horreur en rendant aussi haletante qu’attachante sa peinture d’un microcosme rural plongé dans l’effroi, dominée par la figure implacable d’une matriarche digne de l’Annie Wilkes de ‘’Misery’’.

Avis aux amateurs !

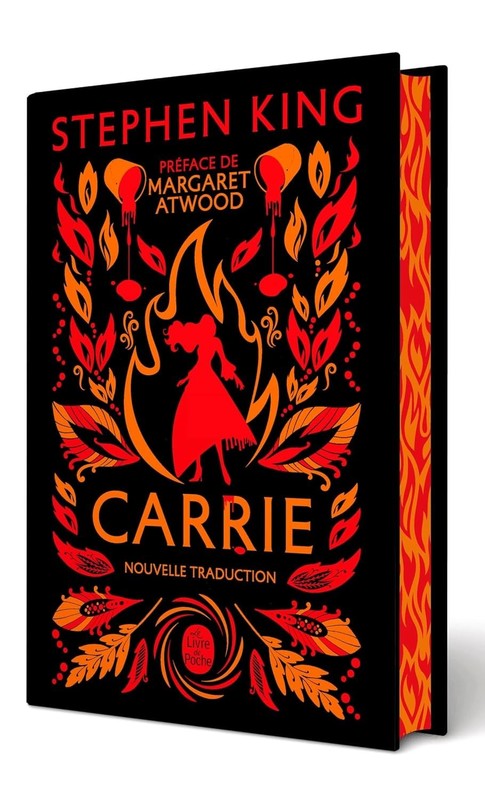

CARRIE : LES 50 ANS DU PREMIER CHEF D'OEUVRE DE STEPHEN KING

Premier roman de Stephen King publié avec le succès que l’on sait en 1974 au point d’être porté à l’écran dans la foulée par Brian De Palma avec Sissy Spacek dans le rôle-titre, Carrie reparait cet automne sous l’égide du Livre de poche qui lui offre une seconde jeunesse dans une nouvelle traduction de Jean Esch, augmentée d’une préface de Margaret Atwood (l’auteure de ‘’La Servante écarlate’’) qui s’interroge en fan sur les raisons d’un tel engouement public et critique à long terme.

A l'aube de son cinquantenaire, Carrie nous revient donc pour Halloween dans une fort belle édition cartonnée avec fer à dorer et jaspage à motifs, agrémentée d’un rouge liseré sur tranche du meilleur effet, faisant joliment écho aux flots de sang que King déverse sur son infortunée héroïne lors du fameux bal fatal qui constitue le grand morceau de bravoure de ce passionnant autant que poignant portrait d’une souffre douleur dotée de pouvoirs télékinésiques hors du commun.

Situant l’action en mai 1979, entrecoupant son récit d’extraits d’articles de journaux intimes, d’entrefilets de quotidiens du cru et d’avis d’experts, Stephen King donne chair avec brio à son personnage central comme à sa terrible mère abusive interprétée au cinéma par Piper Laurie, avec l’art d’un grand conteur en herbe dont le talent ne s’est incontestablement jamais démenti depuis.

En l'espace de 288 pages à peine, un record de concision pour un romancier qui nous gratifiera par la suite de plus épais volumes non moins passionnants, Stephen King signait avec Carrie une entrée fracassante dans la cour des grands au point que son patronyme se confonde à terme avec son titre incontesté de Roi de l'horreur.

LÉGITIME VIOLENCE : L’AFFAIRE DES POISONS SELON MARC DUGAIN

Toujours aussi brillant quand il s’agit à l’instar d’Alexandre Dumas de « violer l’Histoire, à condition de lui faire de beaux enfants », Marc Dugain nous revient ce mois-ci chez Albin Michel avec sa version toute personnelle de L’Affaire des poisons, pour nous en servir une vision féministe prenant de belles libertés avec les faits pour mieux les parer d’un romanesque échevelé.

Sous le règne de Louis XIV débute une intrigue d’arrière-cour qui mêle tout à la fois appât du gain et luxure en mode complots en tous genres, remontant graduellement jusqu’à celle du Roi Soleil en personne au fil de rebondissements rondement menés.

Secrets d’alcôves, bassesses ordinaires et vilénies en tous genres parsèment le chemin criminel d’êtres aussi corrompus que corrupteurs en commençant par un aventurier dénommé Sainte-Croix, amant de la marquise de Brinvilliers et réputé père de ses enfants avec l’approbation pleine et entière d’un mari rendu impuissant par une blessure de guerre et plutôt porté sur les hommes que sur les charmes de son épouse.

Sauvé au combat par Sainte-Croix, ce cocu exemplaire couvre si l’on peut dire les manigances de sa moitié comme celles de son héros, sans se douter que ce dernier s’apprête à devenir un maitre expert dans l’art d’occire son prochain sans laisser de traces, en usant de poisons aussi puissants qu’indétectables à l’autopsie.

Épaulé par un receveur général de province fort en grâce auprès de Colbert, celui-ci se lance dans une véritable opération d’élimination systématique de cibles leur permettant de s’enrichir à bon compte, la Brinvilliers devenant malgré elle la complice de ses crimes avec préméditation.

Préférant de beaucoup la tendresse amoureuse que lui procure l’autre maitresse en titre de Sainte-Croix, la Brinvilliers fait davantage figure ici de victime que de coupable dans une relecture du dossier volontiers féministe.

Et qui pointe du doigt la masculinité nocive régnant alors sans partage sur une société aussi bienpensante qu’hypocrite, en égratignant au passage les faux dévots et autres alliés d’un pouvoir corseté au possible si bien décrit par Molière.

Qu’importe si tout ne s’est assurément pas passé tel que l’auteur de La Malédiction d’Edgar le décrit, sa verve de conteur et la langue qu’il emploie à cette fin - d’un raffinement et d’une élégance de circonstance - suffisent à nous convaincre qu’il a très bien fait de procéder ainsi pour notre plus grand plaisir de lecteur.

ON A TUÉ HUEY LONG ! AUTOPSIE D’UN TROUBLE CRIME POLITIQUE

Bâton Rouge, couloirs du Capitole de l’État de Louisiane, dimanche 8 septembre 1935 au soir. Le tribun Huey Long, ancien gouverneur de la Louisiane et actuel sénateur de l’État tombe sous les balles d’un tireur aussitôt criblé de plomb par les gardes du corps de l’homme politique grièvement blessé qui décèdera à l’hôpital peu après.

Figure marquante de la Louisiane à la réputation de flamboyant populiste, admiré par les uns, honni par les autres, Huey Long ambitionne de se porter candidat à la Maison Blanche sous l’étiquette du parti démocrate afin d’y supplanter Roosevelt quand il est ainsi stoppé net dans sa course à la présidentielle.

Sa mort provoque un séisme dans l’opinion publique aussi bien locale que nationale, quand bien même les forces de l’ordre bouclent rapidement l’enquête autour de cet attentat attribué à un jeune médecin du cru, prétendument hostile à sa cible pour des motifs éminemment familiaux bien plus que purement politiques.

Grâce à une minutieuse enquête menée à près d’un siècle de distance, Jean-Marie Pottier déjà auteur chez 10x18 de L’Affaire Emmett Till (dans la même collection consacrée aux faits divers marquants de l’Histoire américaine) nous livre un document passionnant dans lequel aucun détail n’est négligé pour cerner la vérité au plus près de l’évènement.

Reconstituant les faits et gestes des différents protagonistes de cette aussi fameuse que ténébreuse affaire, en s’attachant notamment aux pas comme aux motivations de l’assassin présumé, lequel parait à bien des égards chausser avec près de trente ans d’avance les souliers de coupable idéal de Lee Harvey Oswald, l’auteur dissèque le dossier en mettant en exergue ses zones d’ombre, estimant somme toute bien improbable la très arrangeante version officielle.

Car déjà à l'époque, la thèse d’une algarade virant à la bavure mortelle se fait jour, les propres gardes du corps ayant tout à fait pu tirer à la cantonade sur l’agresseur de Long dans un périmètre si restreint qu’ils en auraient touché leur patron à bout quasi portant.

Une hypothèse aussi vite enterrée par les conclusions officielles de l'enquête que le tueur présumé et sa victime, néanmoins suffisamment plausible pour demeurer en filigrane dans les mémoires des divers protagonistes de cette énigme au long cours.

Avec l’ombre inquiétante de la mafia planant sur cette dernière puisque aussi bien Long aurait eu quelques accointances avec le syndicat du crime et des comptes à lui rendre (comme du reste le père du clan Kennedy), on ne peut que dévorer ces 256 pages aussi bien rythmées qu'écrites, teintées d’une belle dose dignité quand les héritiers de Long comme de son assassin se retrouvent pour évoquer la mémoire de leur cher disparu respectif. Sans la moindre haine mais en faisant montre au contraire d’une émouvante compassion réciproque.

Au-delà d’une vérité historique qui 90 ans après tend toujours à se refuser à nous, comme ensevelie malgré elle dans quelque impénétrable bras d'un bayou du cru...

GABRIEL’S MOON, DU WILLIAM BOYD IRONIQUE A LA JOHN LE CARRÉ

Après son passionnant Le Romantique qui nous promenait au 19ème siècle sur les traces d’un aventurier malgré lui, de Waterloo à Rome en passant par les Etats-Unis et l’Afrique, William Boyd nous revient cet automne au Seuil (dans une traduction d’Isabelle Perrin) avec Gabriel’s Moon, titre évoquant la lune qui éclairait la nuit dans sa prime enfance le personnage central de Gabriel sous la forme d’une veilleuse à bougie le rassurant à son coucher.

Devenu orphelin suite au décès de sa mère dans l’incendie de leur cottage potentiellement provoqué par ladite lune, Gabriel élevé par son oncle est devenu dans les années 60 un journaliste passionné par les voyages au point de s’improviser auteur d’une littérature vagabonde rencontrant un certain succès éditorial.

Au détour de l’un de ses périples africains, il est contacté par les autorités congolaises pour rencontrer et interviewer Patrice Lumumba, leader charismatique d’un continent en voie d’émancipation, suscitant l’ire des puissances occidentales l’estimant inféodé à Moscou.

Peu après à Londres, Gabriel se voit contacté par une mystérieuse lady croisée durant son vol de retour se prétendant à la solde des services secrets britanniques afin qu’il accomplisse une mission de confiance en Espagne prétendument sans risque et fort bien rémunéré.

Et qui lui révèle au passage que Lumumba a été depuis passé par les armes, alors même qu'aucun média anglais n'évoque la nouvelle...

D’autant plus troublé et intrigué par cette démarche que son frère ainé travaille pour le Foreign Office, Gabriel accepte cette proposition, autant par curiosité que désir de satisfaire cette dame qui ne le laisse pas indifférent, empochant au passage quelques bons billets aisément gagné, sans se douter qu’il met ainsi le doigt dans un engrenage aux conséquences potentiellement dramatiques.

Tout en entreprenant un début d’analyse auprès d’une psy dont il espère qu’elle lui permettra d’y voir plus clair sur la fameuse nuit durant laquelle sa mère est décédée tragiquement, souvenir qui le hante rituellement dans son sommeil, Gabriel se met à vadrouiller de Cadix à Varsovie en s’improvisant agent trouble, sans trop mesurer les tenants et les aboutissants de ce qu’on lui demande d’accomplir les yeux fermés.

Pion consentant d’une partie d’échecs dont les enjeux le dépassent, Gabriel va payer le prix fort de cet engagement profane au pays des maitres espions, au fil d’un récit à la John le Carré que le talent de conteur de Boyd teinte d’une ironie mordante, entre rebondissements inattendus et coups de théâtre fatals.

Un pur plaisir de lecteur pour qui aime se laisser mener par le bout du nez dans les rues de Londres comme au cœur de l’Espagne franquiste sur les pas d’un antihéros attachant, moins Candide qu'aventurier amateur des temps modernes à l'ère des Swinging Sixties.

NULLE PART OÙ REVENIR, HENRY WISE NOUVELLE VOIX DU POLAR US

Paru chez Sonatine dans une traduction de Julie Sibony en cette rentrée littéraire riche en belles sorties, Nulle part où revenir nous révèle la plume incandescente d’un nouveau venu dans le domaine du polar made in USA.

Marchant sur les traces éloquentes de James Lee Burke, Henry Wise s’y entend pour décrire la nature virginienne autant que les hommes et les femmes qui la hantent au détour d’une intrigue peuplée de fantômes du passé et de secrets enfouis revenant à la charge à la faveur d’un homicide impliquant plusieurs habitants du comté d’Euphoria, tenu d’une main de fer par un vieux briscard de shérif se posant en protecteur des âmes locales.

Tandis que son adjoint revenu là après être allé vivre à Richmond s’ingénie à percer le mystère du décès d’un ami d’enfance au détour de l’incendie de sa maison, alors que tout parait accuser un vieil homme qu’il connait on ne peut mieux pour avoir recueilli chez lui son fils en rupture de ban, la femme du suspect et la mère du défunt issues de la même communauté noire embauche une ex flic s’improvisant détective privée pour découvrir le véritable coupable.

Entre souvenirs rémanents au poids de plus en plus lourd, présent violent agissant comme un révélateur de ces derniers et avenir incertain, tous les protagonistes de cette intrigue extrêmement bien ciselée semblent voués à converger vers le même climax inéluctable au fur et à mesure que la vérité se fait jour, émergeant telle une épave longtemps enfouie au cœur d’un redoutable bayou fétide baptisé Snakefoot.

Hymne à l’amitié et à la capacité que peut avoir chacun de se réinventer pour tenter d’échapper à son destin, ce coup d'essai à la force narrative éloquente témoigne du savoir-faire patent d’un auteur qui marche dans les traces de ses illustres pairs en sachant déjà fort bien allier descriptions d’une flore omniprésente et peinture psychologique aussi bien que social de ce Sud-là, à l’instar d’un S.A. Cosby ou d’un David Joy dont les œuvres sont au demeurant disponibles chez le même éditeur.

Comment ne pas être emballé par ce suspense aux rebondissements aussi inattendus que cohérents, véritable plaidoyer pour un Sud tolérant et fraternel, taillé dans une prose volontiers élégiaque rendant l’ensemble tout à fait épatant de bout en bout.

Henry Wise, un romancier à suivre de près !

LES REVENANTS DE L’INSPECTEUR SADORSKI : DU GRAND SLOCOMBE !

Pour le huitième tome de sa triple trilogie, l’inégalable Romain Slocombe revient nous hanter avec les mésaventures du terrible inspecteur Sadorski.

Ce flic collabo ripou jusqu’à la moelle, balloté au gré du vent de l’Histoire de l’occupation à la Libération, du camp des traitres à la patrie à celui des pseudo-résistants de la dernière heure, recherché par la justice pour moins de crimes qu’il n’en a réellement commis, véritable anguille échappant aussi bien à la justice qu’à notre logique de lecteur, fasciné que l’on est par ce personnage sans guère d’équivalent dans la littérature hexagonale.

Car Sadorski n’est pas Vautrin.

Il n’est assurément pas Maigret non plus.

De Fantômas il n’a pas davantage l’aura maléfique, non plus qu’en contrepoint il ne fait montre de l’inoffensive rouerie espiègle des Pieds Nickelés.

Mais il est génétiquement quelque peu le Golem de tous ces archétypes, gouailleur tueur au physique passepartout prétendant incarner l’ordre, limier hors pair au cerveau reptilien comme à la mémoire d’éléphant, moins grand fauve de la savane que lubrique carnassier du bitume, aussi coupable d’intelligence avec l’ennemi que de complaisance envers lui-même.

Tombant de Charybde en Scylla, volage mari violent, délateur et assassin sans scrupules, antithèse de la probité incarnée, Sadorski ne cherche guère à se réhabiliter tel Jean Valjean, s’avérant bien davantage Thénardier que Javert, malgré ou plutôt à cause de ses sinistres états de service.

Inspecteur en charge de la traque des juifs durant les heures sombres de la guerre, zélé petit fonctionnaire pétainiste ne rechignant jamais à la tâche, profitant de sa carte tricolore pour satisfaire sa gourme légendaire autant que son appât du gain quand l’occasion se présente - quitte à devancer celle-ci quand elle ne se présente pas assez vite - Sadorski et son égoïsme forcené qu’il porte en bandoulière comme une côte de mailles le préservant du pire, c’est la France xénophobe et anticommuniste dans toute sa laide splendeur.

Voilà pour ce personnage au physique à la Peter Lorre ou à la Francis Blanche que l’on aime détester, fripouille sans véritable élégance (il n’a rien d’un George Sanders dont Romain Slocombe a si bien traduit les Mémoires par ailleurs) qui dans ce nouvel opus se retrouve plongé au cœur des trafics d’œuvres d’art qui firent flores durant l’occupation.

En rupture de ban, sous le coup d’un mandat d’amener, vivant désormais sous une fausse identité empruntée au nom de jeune fille de sa gironde épouse Yvette et dans un appartement spolié à une famille juive, Sadorski ne doit son salut qu’à un supérieur en poste qui le couvre à distance et lui permet de se faire embaucher en qualité de « détective d’art » auprès d’un polonais revenu des Etats-Unis pour se lancer sur la piste de tableaux volés aux juifs parisiens par des marchands d’art sans scrupules acoquinés à la troupe nazie.

Avec une précision époustouflante, un sens du détail et un art consommé de la narration feuilletonesque, Romain Slocombe nous retrace comme si nous y étions cette quête aux toiles de maitres, prétexte à croiser un Picasso plus vrai que nature, opportuniste et fantasque à souhait, mais aussi ces fameux Revenants du titre, femmes et hommes de retour des camps de la mort, le corps en lambeaux et le cœur déchiré d’avoir survécu à l’enfer.

Dans des chapitres aussi bouleversants que sidérants, qu’il s’agisse de décrire l’arrivée d’un train de rescapées en gare de Pantin ou le quotidien des prisonniers témoins du gazage des plus faibles, sacrifiés par les nazis sur l’autel de leur folie génocidaire, l’auteur nous saisit d’émotion tant la force de ses images narratives évoque celles du Nuit et Brouillard d’Alain Resnais.

Outre le fil rouge pictural qui donne sa couleur à son intrigue truffée de rebondissements, l’auteur convoque ici les fantômes du récent passé de Sadorski, laissant à ces autres Revenants le soin de se rappeler à son terrible souvenir de manière quasi fantastique.

Ce subtil mélange de faits bruts et de ressenti intime éclairant le peu de conscience sommeillant encore au fond de Sadorski nous tient en haleine de bout en bout une fois encore, jusqu’à un provisoire coup de théâtre final nous laissant pantelant au seuil du neuvième et a priori ultime tome de cette saga sans pareil, qui s’intitulera « Sadorski et la mort subite ».

Quel roman passionnant, tant par le fond qu’il nous fait toucher que par sa forme et la langue dont il se pare pour sonner si historiquement juste !

Décidément, la collection « La Bête Noire » qui propose chez Robert Laffont le présent ouvrage (comme ses devanciers) n’a jamais aussi bien porté son nom.